في حاجة الفلاسفة إلى الشعر و الأدب

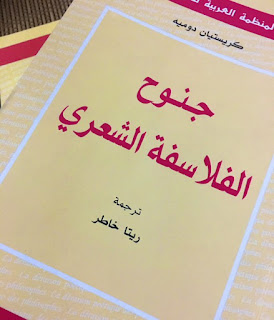

( قراءة في عَتَبات كتاب: "جنوح الفلاسفة

الشعري" لكريستيان دوميه)

كريستيان دوميه هو

كاتب وأستاذ وأكاديمي فرنسي معاصر، وُلد سنة 1953 بماكون Macon، وهي بلدة

تقع في شرقَ فرنسا، عُيّن محاضرا ثم أستاذًا في جامعة باريس، و شغَل منصب أستاذ

للأدب الفرنسي بجامعة السوربون في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022، هذا بالإضافة

إلى كونه أستاذا زائرا أو منتدَبا في العديد من الجامعات العالمية ( في الو.م.أ،

وفي اليابان..)

له كتابات في الشعر والأدب، وعن الجمالية الموسيقية والرسم وغيرها... من أبرز مؤلفاته: Tentative de destruction d’une ville par la peinture 1990 ( محاولة لهدم أو تفكيك مدينة عن طريق الرسم)، و Traité de la Mélancolie 1992 ( رسالة في الميلانكوليا)، وقد عُرف كذلك بكتاباته ودراساته حول فيكتور سيغالين، ثم له كتاب: la Déraison poétique des philosophes 2010، المترجَم ب "جنوح الفلاسفة الشعري" ( ترجمة ريتا خاطر عن المنظمة العربية للترجمة سنة 2013)، وهو الكتاب مَحل وموضوع اهتمامنا هنا.

إن أول ما يستوقفنا من خلال النظر إلى عنوان

الكتاب؛ هو كلمة " جنوح" المترجَمة عن Déraison، فما الذي

تعنيه الكلمتان Déraison و "جنوح"؟

ببحثنا في المعاجم

اللغوية الفرنسية فإننا نجد أن Déraison هي أولا وقبل كل شيء موسومة

بوَسم Littéraire؛

أي إنها كلمة أو عبارة أدبية، وهي مكوَّنة من سابقة (préfixe): « Dé »

و كلمة « Raison »؛ أي عقل أو منطق.

وكما هو معلوم فإن

السابقة « Dé » تُخرج الكلمة المرتبطة/

الملتصقة بها من معناها الأصلي إلى ضده أو إلى ما يعارضه، فيكون معنى Déraison

إذن في المعاجم اللغوية هو: manque de raison؛ غياب العقل

أو المنطق أو ما شابه ذلك..

لكن كيف لنا أن

نترجِم Déraison اللغوية هذه؟!

هل نقول "اللّاعقل الشعري للفلاسفة"، أو "لا عقلانية الفلاسفة

الشعرية" أو " الجنون الشعري للفلاسفة"؟ !

...

الترجمة اللغوية

هنا عويصة، بل وتكاد تكون مستحيلة، ولهذا فقد اعتَمَدَت المترجمة مقابلا غير لغوي؛

فترجمَتها ترجمة إبداعية ب " الجنوح". لكن على ماذا استنَدَت المترجمة

في ترجمتها هذه؟

إن مدخل المعاجم

"الشجري" كما يصفه دولوز لا يُسعفنا/ يفيدنا كثيرا هنا، وإنما نبحث عن

مدخل آخر، مدخل "جذموري"، موسوعي ( من الموسوعة) أو اقتباسي.. والحال أننا

بعد صفحات من المقدمة نعثر على مصدر تلميحي لكلمة Déraison الواردة في

العنوان؛ حيث نجد مقتبَسا يفتتح به المؤلف مباحثه، وهو اقتباس مأخوذ من كتاب نيتشه

" العلم الجذل أو المعرفة المرحة ( كما ترجمَته مترجمة الكتاب)" « le gai savoire »؛ يقول نيتشه في الترجمة الفرنسية

التي اعتمدها دوميه للكتاب:

« Cette belle et sauvage

déraison de la poésie »

لقد استَوحى دوميه

إذن كلمة أو مصطلح déraison من هذه الصيغة والشذرة

النيتشوية وجعلها في مقدمة عنوانه.

وقد ترجمَت

المترجمة عبارة نيتشه ب " هذا الجنوح الآسر والآبد الذي هو جنوح

الشعر".

والملاحَظ أن

الأصل الفرنسي ليس فيه هذا التكرار التأكيدي اللفظي الذي جاءَت به المترجمة، ولكن

هناك تأكيد في الإيقاع، في إيقاع الكلمات، في ترتيبها، في صوتها عند النطق بها وفي

معناها في الأخير..

وعلى العموم فقد

جاءت الترجمة إبداعية ومحافظة على روح المعنى في الوقت نفسه، وذلك في ظل استعصاء

الترجمة الحرفية والدقيقة؛ فكلمة "جنوح" لا تعني الميل الطَّوعي الإرادي

إلى الشيء؛ فنحن نقول: "جَنَحت السفينة؛ أي انتهَت إلى الماء القليل ولزِقت

بالأرض فلم تمض"، ونقول: "جَنَح الرجل؛ أي انقاد".

وهكذا فإن كلمة

"جنوح" و « déraison » في

العنوانين: " جنوح الفلاسفة الشعري" و «

Déraison poétique des philosophes » إنما هما تشتركان في معنى أو

في فكرة: أن الفلاسفة يخضعون وينقادون ويميلون بلا إرادة وبلا وعي وبلا منطق أو

عقلانية نحو الشعر، وهذه الفكرة هي إحدى الرؤى الرئيسة في الكتاب التي يحاول

المؤلِّف أن يوجّهنا نحوها وأن يُدافع عنها.

والذي يُعضّد

حجّية هذه الفكرة ( فكرة انقياد الفلاسفة إلى الشعر) ومصداقيتها في الكتاب هو ما يَذكره

المؤلف في مقدمته من أن أفلاطون نفسه الذي طَرَدَ أو منع الشعراء والأدباء من

جمهوريته قد دوَّنَ فلسفته بأسلوب أدبي ( الحوار) اعتمَدَ فيه على الأسطورة

والآثار الشعبية السابقة عليه.

هذا ويخبرنا المؤلف

( دوميه) في عتبة توضيحية بأن مؤلَّفه هذا " يبحث في العلاقة التي أنشأها

بعض الفلاسفة مع الفكرة التي كوّنوها عن الشعر وعن مطالعة القصائد وأحيانا الكتابة

الشعرية"؛ { جنوح الفلاسفة الشعري؛ تر: ريتا خاطر، المنظمة العربية

للترجمة، ط1، 2013، ص: 31، 32.} أي أنه يبحث في ما الذي يدفع فيلسوفا

ما نحو الميل إلى الشعر والاستعانة به؟ أو بعبارة أخرى: في ما الذي يوجد في اللغة

الشعرية ولا يكاد يجده الفيلسوف في لغته العقلية الصارمة والدقيقة؟

· الفلسفة وعدم قدرتها على الصمت:

وبالانتقال إلى توطئة الكتاب فإننا نجد

"دوميه" يذكّرنا فيها بأن الفلسفة ( خاصة الفلسفة النسَقية، تلك التي

انتهت مع هيغل كما يقول الكثيرون؛ بدأَت مع أفلاطون وماتت مع هيغل) إنما بُنيَت

منذ تأسيسها " باعتبارها إحاطة شاملة بالوجود وامتلاكا مطلَقا لناصية القول

في مسألة الكينونة"، { الفاهم محمد؛ مقال: "الشعر والفلسفة، الصوت

والصمت"} يقول دوميه: " تتمتّع الفلسفة بقدرة أنها تملك القدرة

على صعيد الفكر، فهي قادرة على كل شيء، ما عدا على شيء واحد وهو: أن تلزِم الصمت."

{ جنوح الفلاسفة الشعري، ص: 27.}

وإن هذا الصمت

الذي يَذكره دوميه ويرى بأن الفلسفة غير قادرة عليه هو ما يسكن الشعراء؛ فالشعر

يسعى إلى قول شيء استعصى حَمله على الفكر، وهو يقول هذا الشيء دون أن يتمكن من

الإفصاح عنه، إن الشعر والأدب بصفة عامة يؤكّدان بأن " ثمة شيء سيظل ــ دوما

ربما ـ غير قابل للتمثل العقلي ولأن تحيط به اللغة إحاطة كلية".{ الفاهم محمد}

وهنا يحضرنا

هايدغر الذي يحتفي بالصمت كواحد من أرقى أشكال الكلام؛ "فعندما تنتهي ثرثرة

الكلام – بحسب هايدغر ـ سيكون بإمكاننا من خلال الصمت الذي هو جوهر الكلام، أن

نصيخ السمع إلى المونولوغ أو مناجاة اللغة نفسها ". { جان جاك لوسركل؛

"عنف اللغة"، ص: 222.}

هاتان النقطتان

اللّتان اشار إليهما هايدغر: "إصاخة السمع" و "اللغة نفسها"

هما اللّتان تربطان بين الشعر والفلسفة وتفرّقان بينهما في الوقت نفسه؛ يقول

كريستيان دوميه: " المسألة في البحث عما يكون مشترَكا بين الفلسفة والشعر

لا تكمن في البحث عن مواضيع مهمة أو أفكار عميقة فقط، وإنما هي في العلاقة التي

تربطنا باللغة أو الكينونة في اللغة، وهذا هو الذي يشكل القاسم المشتَرك بينهما

ولكنه يقسمهما من داخل هذه الوحدة". { جنوح الفلاسفة الشعري، ص: 39.}

فلُبّ القضية

وجوهرها إذن هو في اللغة ( فهي الوحدة التي تجمع بين الشعر والفلسفة وتقسم بينهما

في الآن نفسه)، في الإصغاء إليها، وفي كيفية تناولها والتعامل معها... وليس في

الأفكار أو المضامين أو بالأحرى قبل أن يكون في الأفكار والمضامين.

وهذا ما يتناوله

دوميه على طول مباحث الكتاب ودراساته، بداية من الدراسة أو المبحث الأول المعنوَن

ب "ما هو مصدر هذا الصوت؟" .

مجلة فن السرد / قراءات ودراسات

إرسال تعليق

اترك.ي. تعليقا